A estreia de Natal que exibe o racismo estrutural à portuguesa

A “coincidência” repete-se há mais vidas do que as nossas vidas multiplicadas permitem contabilizar. Na procura de trabalho, na busca por uma habitação, no acesso a cuidados de saúde, na segregação educacional, no dia-a-dia de invisibilização e silenciamento. Mas como Portugal vive fantasiado de não racista – e, com isso, nega o direito à igualdade a milhares de cidadãos –, a “coincidência” continua a repetir-se. Desta vez veio embrulhada num filme de animação, que revela bem a Soul do racismo estrutural à portuguesa.

por Paula Cardoso

Leio “Fragilidade Branca – Porque é tão difícil para os brancos falar sobre racismo” e, antes sequer de me demorar nas reflexões da autora Robin DiAngelo detenho-me nas notas da tradutora, Rita Canas Mendes, e da revisão, assinada por Pedro Schacht Pereira.

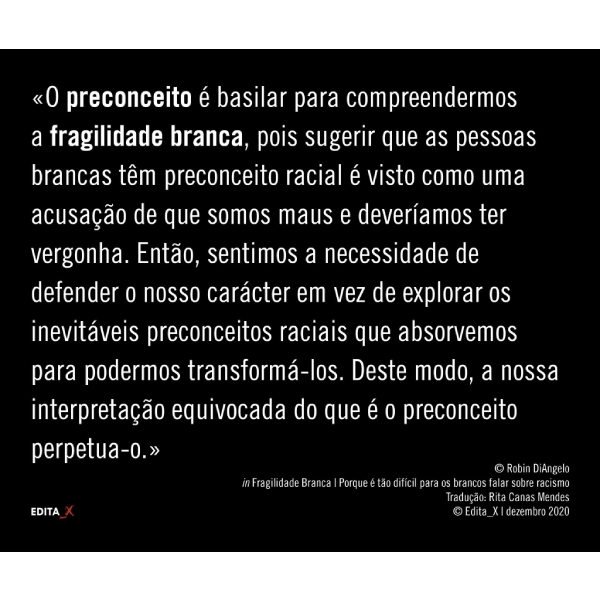

“Em Portugal, praticamente não temos vocabulário para falar de racismo”, assinala Rita, que partilha com os leitores alguns desafios que encontrou. Os exemplos incluem as palavras “race” e “people of colour”.

Fiquemo-nos, neste texto, pela primeira. “Sendo um conceito desacreditado pela ciência e, sobretudo, por chamar a atenção para um problema que insistimos em não querer ver, entre nós quase caiu em desuso”, nota a tradutora, acrescentando: “Neste livro, porém, somos forçados a olhar para o conceito 230 vezes. Race foi inevitavelmente traduzido como “raça” e não podemos varrer a ideia para debaixo do tapete”.

Lamentavelmente e reiteradamente, é exactamente isto que Portugal tem escolhido fazer porque…quem insiste em falar de raças – em vez de etnias – é que é racista, quem se refere a pessoas como brancas ou negras é que alimenta o ódio racial e…vale tudo menos assumir que Portugal é um país estruturalmente racista.

O português que temos não basta para discutir racismo

P-o-r-t-u-g-a-l, soletre-se, não os seus 10 milhões de cidadãos. E aqui regressamos ao problema enunciado por Rita Canas Mendes, e também por Pedro Schacht Pereira.

“(…)apesar dos contributos que há algumas décadas académicos e activistas vêm prestando, [a sociedade portuguesa] se depara com uma escassez terminológica sobre a temática do racismo que dificulta ainda mais as já de si difíceis conversas que a cada dia se tornam mais incontornáveis”, assinala o responsável pela revisão.

Também por isso – e não apenas por isso, sublinhe-se – é tão difícil falar com portugueses brancos sobre racismo.

Mais uma vez, pausa para clarificação: há portugueses brancos com quem é possível conversar sobre racismo. Para a maioria mais ruidosa, porém, nem fazendo um desenho. E quem diz desenho pode bem dizer filme de animação de uma hora e quarenta minutos.

O caminho americano para a alma

“Soul”, a histórica produção da Disney, ofereceu-nos, nos últimos dias, mais uma excelente oportunidade de diálogo sobre relações raciais.

Desperdiçada? Não, se acreditarmos que de cada vez que conseguimos nomear um problema o estamos a enfrentar e a transmutar.

Comecemos então pelo início: os EUA, de onde tantos dizem que vem a “ficção do racismo em Portugal”. Foi lá que nasceu “Soul”, o primeiro filme dos estúdios Pixar em que não apenas o protagonista é negro, como também as vozes principais são negras.

Este é o resultado de uma escolha assumida antes sequer do casting: ainda na fase de desenvolvimento do personagem central da história, um professor e músico negro de Queens, os criadores Pete Docter e Mike Jones reconheceram um impasse.

Após cerca de dois anos a construírem o seu Joe – protagonista de “Soul” –, ambos sentiram que continuava incompleto. “Queríamos alguém que pudesse falar com autenticidade sobre o personagem, e que lhe trouxesse alguma profundidade”, relatou Pete ao New York Times.

Conscientes de que a empreitada exigia diversidade – numa equipa até aí 100% branca –, os criativos recorreram ao argumentista Kemp Powers para preencher esse vazio. Inicialmente contratado para 12 semanas de escrita, Kemp tornou-se co-director da produção, e o primeiro negro a ocupar essa posição na Pixar.

Mas o reconhecimento da importância da diversidade não se ficou por aqui. Contra a ideia de que a realidade negra é monolítica, os responsáveis da Pixar criaram um “Cultural Trust” (Fundo Cultural) que junta funcionários negros do grupo, com géneros cargos e idades distintas.

Mais do que considerar as vozes próximas, o gigante da animação estendeu o diálogo a consultores externos, ouvidos individualmente. “Isso tornou o trabalho exponencialmente mais difícil, mas esse cuidado era necessário”, considerou Kemp Powers ao New York Times.

A fragilidade branca

Esse cuidado, que vai muito além da escolha de um elenco, faltou à versão portuguesa de “Soul”. Não por falta de actores negros com talento para assumirem esse papel, como alguns insistem em sugerir. Então, porquê?

Desde logo porque, em vez de reflectirmos criticamente sobre a falta de representatividade, em todas as áreas da nossa sociedade, preferimos desconversar e varrer para debaixo do tapete. Seja porque é a Disney a ter a palavra final, seja porque as vozes não têm cor, seja porque os animais são dobrados por pessoas e não por animais e, pasme-se, ninguém fica indignado…

Porque é que continuamos a ignorar o óbvio? Porque é que se considera normal estereotipar actores negros – reservando-lhes não mais do que os “papéis do costume” -, e, na presença de uma produção assumidamente negra se opta por um elenco 100% branco?

Convém, contudo, que sejamos capazes de reconhecer, conforme sugere Robin DiAngelo, que “não temos de pretender excluir alguém para que o resultado das nossas acções seja a exclusão”.

Acontece que “se não estou ciente das barreiras com o que o outro depara, então não as vejo, e muito menos sinto motivação para as eliminar”, nota a autora de “Fragilidade Branca”.

Do mesmo modo, escreve Robin, “não estarei motivado para eliminar as barreiras se elas me conferirem uma vantagem à qual julgo ter direito”.

Então, qual o caminho?

Fazemos nosso o repto da tradutora Rita Canas Mendes: “Precisamos desesperadamente de mais discurso e mais diálogo sobre o racismo”.