E por cá, qual o debate sobre o movimento “Defund the Police”?

Ana Rita Alves

Antropóloga, doutoranda em “Human Rights in Contemporary Societies” no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

Cristina Roldão

Socióloga, investigadora no CIES-IUL – Centro de Investigação e Estudos de Sociologia e professora da ESE-IPS.

Pedro Varela

Antropólogo, doutorando em “Human Rights in Contemporary Societies” no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

por Ana Rita Alves, Cristina Roldão e Pedro Varela

Seis anos depois, vários casos de violência sobre pessoas racializadas estão ou estarão nos tribunais e este será, sem dúvida, mais um ano de mobilização coletiva. O caso de violência policial do agente Carlos Canha sobre Cláudia Simões (19 de janeiro de 2020) terá de chegar a algum veredito. Iniciou-se, em janeiro, o julgamento do caso do Bairro da Jamaica (19 de Janeiro de 2019), em que a família Coxi, com excepção do pai, está no banco dos réus, acusada de diversos crimes, enquanto somente um dos polícias é arguido, por ofensa à integridade física simples. Neste ano, também, o assassinato de Bruno Candé chegará aos tribunais. Evaristo Marinho, ex-combatente da guerra contra os movimentos de libertação, é acusado de homicídio agravado por ódio racial. “As armas do Ultramar”, dispositivo militarizado para manter o domínio colonial, atravessam o tempo e matam Bruno Candé, um homem negro, o corpo-alvo para o qual estes gatilhos foram programados.

Todos estes casos levantam uma questão fundamental: como podemos acabar com a violência policial racista, em Portugal? Considerando o carácter sistémico dessa violência, como é que a história e os dados sobre a realidade policial portuguesa nos ajudam a pensar estas questões? De que forma, debates avançados pelo movimento antirracista global – como o movimento Defund the Police (em português, Desinvestir na Polícia) e Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) –, nos permitem pensar e resistir melhor à violência policial que, aqui e em vários pontos do mundo, atinge os corpos e territórios racializados, em particular, os corpos negros?

Desinvestimento na polícia e Abolicionismo

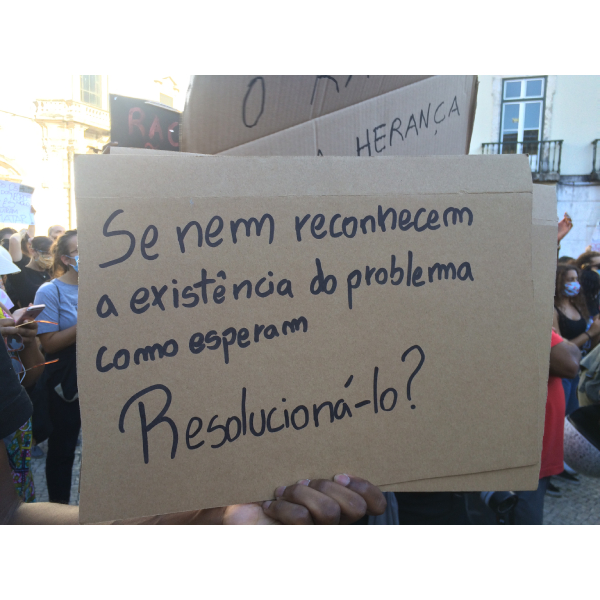

Ao longo dos anos, são muitas as vozes que têm denunciado a violência policial racista em Portugal, como aconteceu no passado dia 6 de junho de 2020, quando mais de 10 mil pessoas saíram à rua para combater a brutalidade policial, juntando-se aos protestos internacionais que eclodiram após o violento assassinato de George Floyd, nos EUA.

Ao contrário do que afirmaram alguns, de que a mobilização em Portugal seria puro mimetismo, o (anti)racismo e violência policial são estruturalmente globais e conectam, histórica e materialmente, a diáspora africana onde quer que esteja. Por outro lado, é preciso lembrar a trajetória política prévia. Desde logo, as mobilizações em torno do assassinato de Alcindo Monteiro por skinheads (10 de junho de 1995) ou de Elson Sanches, morto pelo agente Diogo G. (4 de janeiro de 2009), e muitas outras que procuraram restaurar a dignidade e a justiça perante a violência sobre corpos racializados, mas também denunciar o carácter institucionalizado do racismo[1].

Perante o genocídio das populações negras[2] em diferentes partes do mundo, os movimentos antirracistas têm reivindicado medidas concretas de combate à violência policial. Desde propostas mais reformistas, que assentam na premissa de que é urgente a condenação desses agentes ou que defendem medidas para a diminuição dessa violência; até às propostas abolicionistas, como aquelas avançadas por Angela Davis[3], Mariame Kaba[4], Ruth W. Gilmore[5] ou Vanessa E. Thompson[6], que advogam a substituição gradual da polícia e prisões por um sistema assente em políticas sociais de redistribuição de riqueza e cuidado.

Entre as primeiras encontram-se demandas por justiça criminal, isto é, acionamento dos meios judiciais para condenar os autores dos crimes, mas também por reformas que permitam des-escalar/diminuir e prevenir a violência policial, como é o caso do movimento #8CantWait [7]. Enquadram-se aqui medidas como o “botão de pânico nas instalações do SEF”; mais formação em direitos humanos para polícias; body cams e videovigilância nos carros-patrulha e esquadras; a exigência de ocultação das marcas do racismo nos corpos tatuados e nas redes sociais de agentes; investimento no chamado “policiamento de proximidade”; e a aposta numa maior representatividade étnico-racial na polícia das periferias urbanas.

Entre as segundas, encontramos, por exemplo, o movimento Black Lives Matter que lançou a petição #DefundThePolice na sua plataforma[8], o movimento #8ToAbolition[9], ou plataformas como For a World Without Police[10]. Em França, temos o movimento Désarmons-les[11], a Coalition pour l’Abolition de la Police en France[12] ou o movimento Justice pour Adama, liderado por sua irmã, Assa Traoré. Alguns destes movimentos reivindicam que, tal como espelhado na proposta #8ToAbolition, o objetivo “não é criar prisões ou polícias melhores, mais amigáveis ou mais orientadas para a comunidade”, mas “construir [um] caminho para uma sociedade sem polícia ou prisões, onde as comunidades estejam equipadas para garantir a sua segurança e [o seu] bem-estar”.

No artigo “Yes, We Mean Literally Abolish the Police: Because reform won’t happen”[13], Mariame Kaba faz uma análise histórica das sucessivas reformas da polícia e conclui que estas, na verdade, não resolveram o problema da violência policial nos EUA. Neste sentido, a introdução de reformas, como algumas das que referimos acima, parecem não dar resposta ao caráter estrutural da violência policial, sofisticando inclusivamente, em alguns casos, os modos de controlo. Como referido por Kaba e outras abolicionistas, a violência policial racista não pode ser reduzida a abusos individuais ou disfunções institucionais. Esta é intrínseca à instituição policial – uma organização capitalista de base colonial que, na sua génese, existe para reprimir a massa crescente de pessoas marginalizadas pelo sistema – leia-se, populações pobres e racializadas. É neste sentido que a plataforma For a World Without Police propõe a dissolução gradual da polícia através do desempoderamento e desarmamento da instituição. Por sua vez, o movimento Defund the Police reivindica a redução do orçamento destinado às forças policiais, do número de efetivos e da sua influência, propondo a transferência desses recursos para políticas sociais junto das comunidades que são alvo, por excelência, da violência policial e do sistema prisional.

As raízes dos movimentos que referimos até aqui podem ser encontradas na “democracia abolicionista” a que W.E.B. Du Bois apelava na obra Black Reconstruction in America (1935), assim como no abolicionismo prisional. De diferentes maneiras, estas perspetivas conduzem à oposição a todas as formas de organização social que assentem na repressão, exploração e dominação, mas exigem também a busca de respostas centradas no cuidado e na organização comunitária. Esta crítica é dirigida ao sistema penal (polícia, tribunais, prisão), ao extrativismo ambiental, assim como a todo o tipo de controlo de pessoas que privilegie o seu confinamento em instituições psiquiátricas ou a administração de medicação que as aliene.

Se do ponto de vista teórico e de projeto de sociedade estas abordagens – reformista e abolicionista – são distintas; na vida real, dos movimentos de base, perante a urgência da sobrevivência, as coisas misturam-se muito mais.

Notas para a história (colonial e fascista) da polícia portuguesa

Apesar de sabermos ser difícil imaginar uma sociedade sem polícia nem prisões, na realidade deve ser sublinhado que estas são instituições bastante recentes (e eurocêntricas). As polícias, como as conhecemos, surgiram entre os séculos XVIII e XIX com o objetivo de suprimir revoltas de pessoas escravizadas, levantamentos nas (então) colónias e controlar a classe trabalhadora no espaço metropolitano. O passado recente da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) estão intrinsecamente ligados à defesa da ditadura fascista e do seu projeto colonial. Por exemplo, a GNR tinha um importante papel na repressão de greves e protestos, que levou, entre muitos, ao assassinato impune de Catarina Eufémia; enquanto a PSP, através da sua Polícia de Choque, se destacou na repressão da luta pela democracia. Disto parece haver pouca memória, já que são consideradas instituições de defesa dos interesses do cidadão, e não do poder.

Note-se que, em 1977, o Corpo de Intervenção da PSP foi criado com pessoas, meios e experiências acumuladas das extintas polícias de Angola e Moçambique[14], que serviam para impor a dominação colonial sobre os povos africanos. Não será, também, um acaso que o agente que foi mais severamente condenado no caso da esquadra de Alfragide seja um ex-comando, a violenta unidade militar nascida em Angola durante a guerra colonial e treinada por Cesare Dante Vacchi, um reconhecido fascista italiano. Assim, é imperativo que nos questionemos sobre como a experiência de repressão dos povos africanos nas guerras de independência foi transferida, se consolidou e reconfigurou nas práticas e nas lógicas atuais de instituições policiais como a PSP e a GNR. De igual modo, é preciso perguntar de que forma o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) é estruturado no seu modus operandi pelo seu passado umbilical com a PIDE-DGS. O que tem essa matriz que ver com o assassinato de Ihor Homenyuk, no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa[15]?

Nos últimos anos, o discurso de que é necessária mais polícia e meios mais “musculados” de intervenção tem ganho espaço. Lembremo-nos que, em janeiro de 2020, o MAI anunciou que iria contratar mais dez mil polícias. Mas vejamos os números. Em termos relativos, o país tem mais polícias que a média dos países da União Europeia. Em Portugal, são 451 agentes por 100 mil habitantes enquanto entre os países da UE a média é de 318 agentes. É apenas e tão só o terceiro da UE15 com maior percentagem de polícias[16]. Portugal é o segundo país da UE15 com as taxas de encarceramento mais elevadas (cerca de 126 reclusos por cada 100 mil habitantes); e com um tempo de prisão expressivamente mais longo que a média europeia (cerca de 32 meses face à média de aproximadamente 11 meses entre os 47 países do Conselho da Europa, em 2018[17]). Sabemos também que as pessoas com nacionalidade dos PALOP estão 10 vezes mais sujeitas a ser encarceradas e a duração das suas penas tende a ser mais longa do que as daquelas com nacionalidade portuguesa[18]. Tudo isto é ainda mais contraditório, quando se sabe que Portugal é um país com taxas de criminalidade de baixa intensidade e onde o crime tem vindo a diminuir nos últimos anos[19]. De acordo com o Global Peace Index, Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo.

Sob a égide do estado de emergência – decretado durante a pandemia – ampliaram-se os poderes da polícia, o que se traduziu num conjunto de operações nas periferias urbanas cuja violência, simbólica e material, recaiu, uma vez mais, sobe as comunidades racializadas e empobrecidas. Uma destas intervenções conduziu à detenção de um jovem que, acusado de apedrejar as autoridades policiais, e mesmo sem antecedentes criminais, foi encarcerado durante cerca de dois meses[20]. Vimos também o aparato policial mobilizado para fechar uma dezena de cafés, no Bairro da Jamaica, quando este registava menos de duas dezenas de casos de Covid-19. A dimensão estrutural da violência policial é sublinhada, uma vez mais, no recente relatório da Amnistia Internacional – Policing the Pandemic (2020) –, que demonstra como, em 12 países europeus, a atuação policial no quadro da pandemia teve um impacto desproporcional em zonas empobrecidas e racializadas[21]. Não obstante, este tema continua a ser tabu. Veja-se, por exemplo, Manuel Morais, agente do Corpo de Intervenção da PSP que, ao reconhecer a existência de racismo nas forças de segurança, foi imediatamente afastado do Sindicato onde era destacado dirigente, sofreu ameaças de morte e é visto como um traidor entre os colegas[22]. Neste momento, a PSP suspendeu-o durante 10 dias por um post de crítica a André Ventura. Por outro lado, o agente João Nunes, condenado no caso da Esquadra de Alfragide, ainda não sofreu qualquer sanção por ter escrito no Facebook que as vítimas do caso eram “traficantes” e “bandidos”[23].

“Ir à raiz”do racismo institucional na polícia em Portugal

Acumulam-se alertas dos movimentos sociais e de relatórios internacionais que denunciam a brutalidade policial, xenofobia, a impunidade dos agentes ou a infiltração da extrema-direita nas forças policiais portuguesas[24]. Em 2018, a ECRI referia existir uma situação grave de racismo institucional no caso da esquadra de Alfragide, tolerada pelas hierarquias e pela Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI)[25].

Estas realidades levam-nos ao encontro de uma das principais reivindicações do Defund the Police: desinvestir nas forças de repressão e controlo, e dirigir esses recursos para políticas sociais. Desde logo, investimento em programas públicos de educação e de apoio à infância em territórios marginalizados; de acesso à habitação condigna e não segregada; de promoção do direito à saúde e suficiência alimentar; e de fortalecimento de práticas de solidariedade comunitária. Tal permitiria que, gradualmente, a sociedade encontrasse formas de gerir os problemas sociais criados pelo capitalismo racial (desemprego, pobreza, carência habitacional, problemas psicológicos e mentais, iliteracia), através do reforço dos laços comunitários e dos serviços de cuidado. Como refere Angela Davis, “as prisões não fazem desaparecer os problemas sociais, elas fazem desaparecer [os] seres humanos”. Neste sentido, é preciso perguntar que tipo de projeto de sociedade quer um país em que a despesa em “segurança e ordem públicas” (87 milhões de euros) é 37 vezes superior à despesa com “habitação e serviços coletivos” (3 272 milhões), em 2018[26].

Outro debate central é a necessidade do desarmamento das forças de segurança. Tal remete para a desmilitarização da polícia, que inclui a redução do uso de armas, de técnicas e tecnologias de abordagem, detenção e vigilância. No entanto, propostas de transição de armamento letal para armas não-letais, como tasers ou gás lacrimogéneo, têm limitações, já que estas podem ser mortais ou provocar sequelas irreversíveis e, no fundo, não contribuem para o fim da repressão policial.

Em 2010, em plena crise, o atual diretor da PSP, Magina da Silva, exigiu cinco milhões de euros para comprar material de guerra para a PSP, nomeadamente blindados, não só para a cimeira da NATO, mas para intervir em “300 zonas urbanas sensíveis”[27]. O seu projeto vingou. Até hoje, estes blindados foram utilizados exclusivamente em bairros marginalizados e racializados como o 6 de Maio e o Casal da Mira (Amadora) ou a Bela Vista (Setúbal)[28]. Esses cinco milhões de euros não seriam melhor empregues em políticas de combate às desigualdades étnico-raciais e sociais que atingem esses territórios?

Outro indicador dessa militarização são os cercos policiais aparatosos em bairros como a Cova da Moura, Quinta do Mocho ou Quinta da Fonte, neste último com recurso a um helicóptero, em 2008[29]. Serão os bairros pobres e racializados das periferias do terceiro país mais pacífico do mundo, zonas de guerra ou “colónias”, como referia recentemente um dos agentes envolvidos no caso da esquadra de Alfragide? [30]

É preciso também questionar o que motiva a classificação destes bairros enquanto Zonas Urbanas Sensíveis (ZUS)[31], onde se sabe que são utilizados critérios étnico-raciais na sua definição – o que constitui uma prática inequívoca de perfilamento racial –, legitimando um tipo de intervenção policial ostensiva, violenta e rotineira. Esta classificação, que é fruto de concepções políticas e policiais sobre o que é a “segurança interna”, faz com que os habitantes das ZUS possam ser tratados como suspeitos a quem a polícia pode mandar parar, revistar, exigir documentos e limitar a mobilidade, numa interação quotidiana impensável noutros espaços da cidade. Isto é ainda reforçado pelo artigo 250º do Código de Processo Penal, que permite abordar e exigir a identificação a qualquer pessoa que aparente estar irregular em território nacional. Como refere o advogado José Semedo, na prática, este artigo “pinta o suspeito de negro”. A violência estatal e a criminalização do “corpo racializado” traduz-se ainda na existência do SEF e de centros de detenção – prisões. Aí, crianças são detidas e/ou retiradas às suas famílias; são retidas mulheres sem que sejam protegidas do assédio sexual e outras violências; aí são executadas deportações, inclusive enquanto pena acessória, veja-se o recente caso de Gilson Pereira[32].

A nível internacional são hoje também questionadas as abordagens e técnicas policiais utilizadas como: chaves de pescoço, placagens ventrais ou disparos sobre carros em movimento. Referimo-nos, por exemplo, ao “mata-leão” utilizado pelo agente Carlos Canha para “imobilizar” Cláudia Simões (Amadora); aos estrangulamentos e placagens ventrais que causaram a morte de George Floyd (EUA), de Adama Traoré (França) ou de Mike Ben Peter (Suíça). Falamos também dos disparos em perseguições policiais que, em Portugal, levaram à morte de Nuno Rodrigues, em 2010; de Paulo Jorge, jovem cigano, morto, em 2008, pelo militar Hugo Ernano – atualmente uma das lideranças do Partido Chega e que exerce ainda funções na GNR; ou de Ivanice Costa, mulher, brasileira, morta na sequência de 40 disparos realizados sobre a viatura onde seguia, em 2017.

Em Portugal, a maioria das queixas contra as forças de segurança são arquivadas e em dez anos nenhum polícia sofreu alguma contraordenação por racismo[33]. Isto permite questionar o rigor e isenção na investigação, bem como a falta de consequências efetivas para os agressores nos casos de violência e racismo policial – nomeadamente a suspensão de funções (no decorrer da investigação) e a sua expulsão, se provado o crime. É esta a perspectiva do mais recente relatório do Comité Europeu para a Prevenção da Tortura (CPT), que critica a inoperância das instituições responsáveis (MAI, IGAI e as direções da GNR, PSP e SEF) para com a violência policial. Segundo declarações da responsável pela delegação do CPT, Julia Kozma, Portugal está no topo dos países da Europa Ocidental com o maior número de casos de violência policial, referindo que os afrodescendentes e imigrantes são os mais atingidos. Em 2020, acrescentava: “Não se trata de um policial que, num ano, infringe a lei. Todos os anos que vimos a Portugal há alegações de mais casos, e provas, e não há suficientemente consciência de que isto está no sistema e é preciso ser atacado. Há relutância em levar alguém a ser punido.” Por exemplo, em 2019, deu entrada no gabinete do Secretário de Estado da Administração Interna, Eduardo Cabrita, um relatório que, entre outras coisas, retrata problemas de violência no seio da PSP, GNR e SEF. No entanto, até hoje, nada se sabe publicamente sobre o seu conteúdo[34].

Outra das reivindicações passa pela necessidade de um combate à discriminação no seio das forças policiais que vá para além da “prevenção”, como é o caso do atual Plano de Prevenção de Práticas Discriminatórias da IGAI. É paradigmático que sejam dados seis meses para que os agentes removam tatuagens de índole nazi e racista[35], tratando-a como uma questão de “aprumo e apresentação” e assim fazendo equivaler o racismo à estética. Quanto ao discurso racista e de ódio nas redes sociais, tem sido proposto que, para além da sua monitorização, é necessária uma estratégia de investigação pública e consequente face a estas práticas.

Da mesma forma, tem-se exigido um maior rigor na investigação e consequências judiciais nos casos de violência, abuso da força, incluindo a discriminação racial e xenófoba na polícia. Em vários casos são evidentes as práticas corporativistas no sentido de ocultação de provas: veja-se, entre outros, o assassinato de Ihor Homenyuk; o julgamento da esquadra de Alfragide; ou o caso do agente da PSP, Manuel dos Santos, que disparou sobre uma pessoa cigana, em Beja[36]. Outras vezes, são os próprios organismos que processualmente bloqueiam o avanço dos casos. Não fosse o Ministério Público a reabrir o processo, debaixo de pressão (inter-)nacional, os moradores da Cova da Moura teriam sido considerados culpados por uma suposta tentativa de invasão de esquadra. O tribunal deu razão às vítimas e condenou oito dos 17 polícias por sequestro agravado, ofensas à integridade física qualificada, injúria, denúncia caluniosa e falso testemunho: André Castro e Silva, Fábio Moura, João Nunes, Luís Anunciação (chefe da esquadra), André Quesado, Arlindo Silva, Hugo Gaspar e Joel Machado. Ainda assim, no decorrer do processo, o MP, através do procurador Manuel das Dores e o coletivo de juízes, deixou cair a acusação de racismo e tortura.

Embora esteja prevista no Estatuto Disciplinar da PSP a possibilidade de suspensão ou demissão de agentes, envolvidos em infrações disciplinares com alguma gravidade, a realidade é muitas vezes distinta. Aqui o caso da esquadra de Alfragide volta a ser paradigmático. Antes deste caso, já o agente Joel Machado havia sido condenado pelo crime de ofensa à integridade física. No entanto, foi-lhe permitido continuar ao serviço. Após as condenações, o tribunal optou por não avançar com a pena acessória de suspensão de funções dos agentes. Atualmente, prevalece o silêncio das entidades competentes sobre se os agentes condenados irão ou não ser afastados das forças de segurança.

O que estas reivindicações nacionais e internacionais nos demonstram é que o debate sobre o abolicionismo é essencial para combater o racismo institucional na polícia. A violência policial não é, em grande medida, resultado de abusos individuais ou disfunções organizacionais.

A polícia, que é um projeto historicamente recente, tem servido para “vigiar e punir” as pessoas marginalizadas das sociedades capitalistas. Não fosse assim, quem encheria esmagadoramente as cadeias pelo mundo não seriam as pessoas mais pobres e excluídas, muitas delas racializadas.

A resistência mais imediata à violência policial, o desinvestimento na polícia e a sua gradual abolição são lutas que exigem um compromisso entre a busca pela restituição da dignidade e justiça às vítimas, pelo des-escalar da violência policial e pelo fim da violência estatal contra as pessoas racializadas. No fundo, para acabar com o racismo institucional e a violência policial é necessário que o sistema punitivo seja substituído por políticas sociais e de cuidado.

[2] O conceito de genocídio tem sido enquadrado histórica e legalmente como um processo político, delimitado no tempo, explícito e intencional, que visa o extermínio de um grupo com base na sua pertença étnico-racial. Mas como mostra Ana Flauzina, no artigo As Fronteiras Raciais do Genocídio (2014), a concepção que vingou no direito internacional é marcada pela branquitude e não reconhece a escravatura, o colonialismo e o racismo institucional contra pessoas negras como processos genocidas, o “sofrimento dos negros” é naturalizado. O conceito de “genocídio da população negra” revela como o racismo institucional tem, não só, como resultado último a morte precoce das pessoas negras, como integra também uma estratificação de humanidade. Que corpos a sociedade está menos disponível a deixar morrer? Que mortes são mais merecedoras de comoção colectiva? Como refere Ruth W. Gilmore, na obra Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California (2007): “Racism, specifically, is the state-sanctioned or extralegal production and exploitation of group-differentiated vulnerability to premature death.” Em 1951, o Civil Rights Congress apresentou à ONU a petição “We Charge Genocide: The Crime of Government Against the Negro People”, da autoria de William L. Patterson. Pela primeira vez, o conceito de “genocídio” (concebido no quadro do pós segunda guerra mundial) foi aplicado ao racismo institucional, no caso em apreço, ao regime Jim Crow nos EUA. Anos mais tarde, Abdias do Nascimento discutirá essa questão na sua obra “Genocídio do Negro Brasileiro: um processo de racismo mascarado” (1978). Destaque-se ainda o trabalho de João Costa Vargas – Never Meant to Survive: Genocide and Utopias in Black Diaspora Communities (2008).

[19] Segundo o INE, a taxa criminalidade passou de 39,4 em 2011 para 32,6 por 1000 habitantes, em 2019.

[24] Amnistia Internacional, Comité Anti-Tortura do Conselho da Europa (CPT), Rede Europeia Contra o Racismo (ENAR), Grupo de Trabalho da ONU sobre Afrodescendentes, Comissão Europeia Contra o Racismo e a Intolerância (ECRI).