Representatividade vista do ecrã, com propostas para desligar estereótipos

por Paula Cardoso

Um elenco de propostas entra em cena para reformar papéis e narrativas estereotipadas. Ou, usando a voz do actor Hoji Fortuna, “para que as histórias contadas reflictam melhor a humanidade que queremos ver nos ecrãs, independentemente das nossas cores de pele e das nossas origens étnicas”. O cartaz inclusivo deve passar, defende o actor luso-angolano, pela adopção, por parte “das pessoas que têm poder de decisão”, de medidas para a integração “de pessoas diversas nas mais variadas posições” do meio audiovisual.

O colega Matamba Joaquim concorda: “Isso é uma máquina”, diz, em busca de novas peças para ‘desmontar’ a engrenagem. “Às vezes, é fácil apontar que os argumentistas não escrevem para nós. Mas não são eles que mandam, eles obedecem, e como vêm obedecendo durante muito tempo perderam a coragem de propor coisas novas”, considera o actor, apelando a que todos defendam efectivamente aquilo que escrevem.

O problema é que “até isso acontecer, estamos todos à espera”, observa a actriz Jani Zhao, apologista da criação de uma plataforma que defenda os objectivos daqueles que, como ela, vêem a pertença étnica falar mais alto do que a capacidade profissional. “Acredito mais na mudança se nós agirmos. Não podemos esperar que o outro faça por nós”.

Ana Tang, que partilha com Jani a ascendência asiática, subscreve o compromisso. “Temos de reflectir os nossos próprios ideais, a cobrança tem de ser interiorizada e efectivada de dentro para fora”.

O movimento transformador sobressai no trabalho de Welket Bungué, desenrolado entre a representação e a realização, e orientado para oferecer possíveis resoluções para a falta de representatividade nos ecrãs. “Mais do que vermos cores ou personagens tipificados, queremos ver histórias que tenham profundidade do ponto de vista humano”.

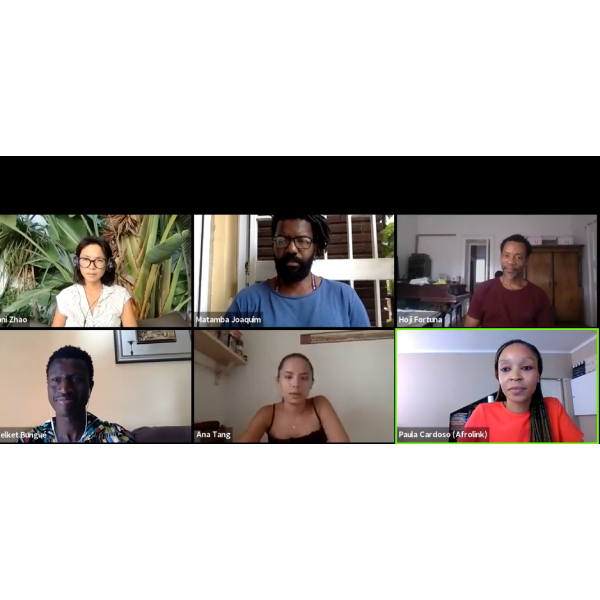

A vontade conjuga-se no plural, e une os argumentos de Welket aos de Hoji, Matamba, Jani e Ana para realizar uma mudança urgente no meio audiovisual português. Oradores da LisbonTalks, programa de conversas e masterclasses do IndieLisboa, os cinco artistas partilharam, na última terça-feira, 1, vias de transformação, sem esquecer que os caminhos continuam carregados de distorções.

O fado dos estereótipos

“Todos os castings que fiz para televisão ou cinema foram sempre para papéis relacionados directa ou indirectamente com uma etnia asiática”, conta Ana, habituada a lidar com uma camada adicional de exclusão.

“Como sou meia chinesa, e não totalmente chinesa, às vezes não me escolhem porque não enquadro por inteiro no estereótipo”.

A vivência, acrescenta a actriz, tem igualmente expressão fora do ecrã. “Sempre que viajo, as pessoas não me identificam como meia chinesa. Ou sou brasileira, ou da República Dominicana, ou da Tailândia, ou vietnamita”.

Mais recentemente, Ana também foi indiana, graças à participação na série da RTP “Conta-me como foi”. “Tenho esta abrangência tão grande que as pessoas não me sabem rotular, e, por consequência, não sabem o que fazer comigo”.

Já com Matamba, o destino parece irremediavelmente traçado: “Na televisão, em Portugal, fiz sempre de homem negro africano”.

O fado da estereotipação repete-se, ainda que sob outras notas, na história de Jani. “Comecei a recusar trabalho, a ser mais selectiva, não só por mim, mas por todas as pessoas que se identifiquem com o meu trabalho, com a minha pessoa”, destaca a actriz, desde os primeiros castings desperta para a necessidade de uma transformação.

“Se me perguntam se posso fazer o sotaque chinês, eu vou perguntar porquê, e seu eu abrir essa discussão estou automaticamente a questionar, a reflectir, a trazer a pessoa para a mudança que quero tentar provocar”.

O exercício de desconstrução prossegue com Welket. “Eu perguntaria ainda para quê [o sotaque]?”.

O que é a representatividade?

Atento às distorções de narrativa, o actor e realizador – recém-galardoado com o Prémio Fuso de videoarte –, alerta para uma possível representatividade ‘armadilhada’. “A ficção nacional portuguesa em si não é representativa só porque traz a chinesa, a indiana, o preto, o branco, o playboy e por aí vai. Não se essa representatividade estiver assente numa ideia vincada de estereotipação dos artistas que são chamados para representar essas personagens”.

O luso-guineense defende que é fundamental garantir, quando se chama actores de origens étnicas distintas, “que tenham dignidade e uma relevância na história”, para que se consiga “evidenciar a capacidade desses artistas enquanto profissionais da actuação”.

A recomendação encontra eco na experiência de Hoji, que viu na internacionalização a única oportunidade de progredir na carreira. O actor, que após trocar Lisboa por Nova Iorque foi galardoado pela Academia Africana de Cinema, recorda os entraves que, em 2008, o fizeram deixar Portugal.

“O tipo de trabalho que me estava a ser oferecido não era exactamente o que me fazia sentir orgulhoso da profissão que queria exercer ao mais alto nível. Percebi as limitações que existiam, também pegando um bocado no exemplo de outros actores que já estavam no mercado há bastante mais tempo do que eu”.

Além da dificuldade de conseguir trabalho, Hoji confrontou-se com a falta de acesso a papéis diferenciados, que permitissem “competir em pé de igualdade com a demais comunidade de actores para os prémios anuais, que depois acabam por ter repercussões em termos de mediatismo dos actores e do tipo de trabalho” que podem realizar.

“Há uma questão muito interessante que pode ser verificada neste painel [da LisbonTaks]: os três actores masculinos neste momento vivem fora de Portugal. São actores cujas carreiras começaram em Portugal, mas tiveram de sair”, destacou o luso-angolano.

Anti-racismo e políticas de inclusão

As barreiras à ascensão das minorias, torna óbvio, para Welket, a necessidade de desbravar vias alternativas. Por exemplo, um festival de cinema como o IndieLisboa pode criar uma secção, ainda que não competitiva, que dê a conhecer filmes periféricos, sugere o realizador. “Periféricos, no sentido de serem filmes que têm origem em pessoas que estão a transitar, e não no sentido de estarem à margem do que quer que seja”, clarifica.

A abertura a uma mudança de paradigma pode ainda seguir a tendência observada por Hoji no Brasil. “Tenho notado muito a existência de um cada vez maior número de editais, para vários festivais e para financiamento de projectos, em que se vai requisitando conteúdos com histórias relacionadas com diversidade”, nota o actor, recém-saído de um projecto na Rede Globo. Hoji adianta ainda que a agenda brasileira para garantir uma maior e melhor diversidade tem passado pela “contratação de profissionais de etnia negra de várias áreas para colaborarem no esforço de refletir com mais fidedignidade a representatividade que se quer construir”.

A viragem permanece distante de Portugal, lamenta o luso-angolano. “A introdução de políticas públicas de inclusão passa pela assunção de um problema. Mas na sociedade portuguesa temos uma opinião dúbia em relação à existência de racismo”.

O negacionismo de algo evidente – “só não vê quem não quer”, observa Welket –, comprova a importância de as minorias assumirem novos papéis.

“Acho relevante e urgente o facto de nós artistas podermos ter a oportunidades de contar as nossas histórias, de retratar as nossas realidades, porque este é um sistema feito por homens brancos, escrito e realizado por homens brancos”, diz Jani, peremptória no diagnóstico nacional. “Temos um sistema estruturalmente racista, por isso é muito fácil a representatividade se misturar com o tema racismo – estão de mãos dadas”.

Abrir a cabeça

O entrelaçamento é igualmente sublinhado por Matamba. “Não podemos falar da representatividade sem olharmos para a pele das pessoas, dos portugueses que não são brancos”.

A par da escassez de papéis – tantas vezes limitados a produções de época –, o luso-angolano nota como a ‘máquina’ está bem oleada para discriminar. “Em nenhuma fase da promoção do ‘Capitão Falcão’, onde fiz o antagonista, me viram a falar do filme. Fui apagado!”.

A invisibilização e o silenciamento de Matamba – que assinala a ‘ironia’ de ter sido escolhido para interpretar o personagem Capitão Preto nessa produção – sinalizam a importância de alargar a conversa aos colegas brancos, necessidade reconhecida por todos os oradores.

“Isto é uma conversa que não acaba, e todos temos relação com ela, sejamos brancos ou não”, destaca Ana, reforçando a ideia de que é preciso envolver “the Money people”.

Ao mesmo tempo, a actriz afasta um velho preconceito. “Faz-se dinheiro com representatividade, é óbvio. O público é vasto, são várias raças, etnias e culturas com várias camadas, todas elas consumidoras. É só mesmo uma questão de abrir a cabeça”.

Estão a gravar?