Em ano de máscaras e da “moda do racismo”, vestimo-nos de vidas negras

2020 não conta, repetimos, enquanto nos perdemos num vácuo de tempo, em que os meses e dias parecem não caber num único calendário. Algures pelo caminho, uniformizámos o look com máscaras cirúrgicas – e não só –, novidade que, num Portugal em que o racismo é considerado “moda”, se combina com uma ‘nova máscara de flandres’: o crescente e impune discurso de despeito e ódio racial. Mais do que repudiar o fenómeno, o Afrolink assume a missão de o desmantelar, celebrando vidas habitualmente excluídas da narrativa, ou representadas de forma desumanizada. Desde 29 de Junho online, por esta morada já passaram mais de 150 histórias. Podemos encontrar algumas na página de perfis, apesar de em enorme défice de actualização, sempre aberta a novos rostos. Por uma maior representatividade negra.

por Paula Cardoso

Sabem aquele sonho a roçar o pesadelo? Aquele em que precisamos mesmo de falar, mas a voz fica presa algures entre o “socorro” e o “acudam-me”? E aquela cena que se repete nos filmes e nas séries em situações de morte e quase-morte? Aquela em que o personagem está morto, mas, como ainda não percebeu, tenta comunicar com tudo e com todos até ao limite das forças?

A frustração de não sermos vistos nem ouvidos, que muitos apenas sentem oniricamente ou reconhecem do mundo da ficção, faz parte da experiência de ser negro na sociedade portuguesa, aquela em que cresci e vivo e, portanto, a única de que falo com vivência de causa.

Mas, como ouço e vejo outras vozes negras de outras geografias, sei que o silenciamento e a invisibilização que a comunidade africana e afrodescendente encontra em Portugal não é um exclusivo mundial. Goza, contudo, do exclusivo histórico de ser vivido no país que inaugurou o tráfico transatlântico de seres humanos – violentamente arrancados das suas vidas e terras –, e se fez império a partir da mercantilização de pessoas negras.

A afronta da opinião negra

Pausa para contestação: “Sempre essa conversa? A escravatura acabou há séculos. Os governantes africanos são piores do que os portugueses alguma vez foram. Não querem é fazer nenhum. Se Portugal é tão mau, voltem para a vossa terra…”.

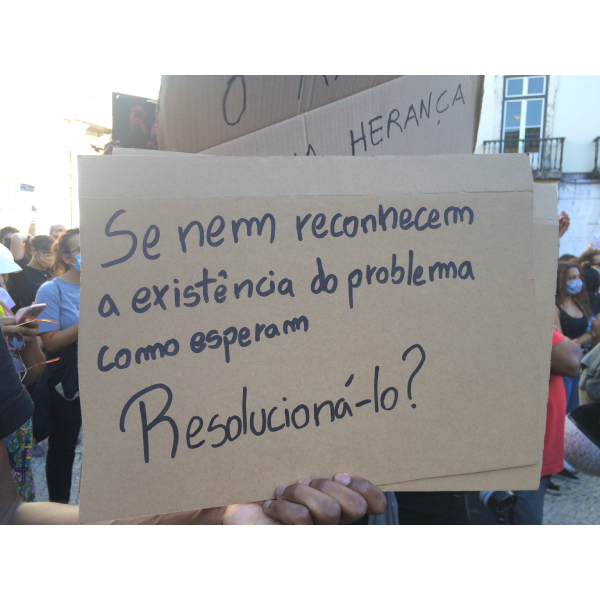

O chorrilho de alarvidades, a que se juntam discursos de ódio mascarados de liberdade de expressão e direito à opinião, expande-se nas redes sociais à medida que mais e mais vozes negras assumem o seu lugar de fala, exigem ser vistas e ouvidas, e reivindicam o acesso ao espaço público.

Mas em pleno 2020, no Portugal dos históricos encobrimentos, o direito de uma pessoa negra pensar e falar na primeira pessoa ainda é percepcionado como uma afronta.

Vejamos um de muitos comentários produzidos a propósito do site Afrolink (poupemo-nos a mais do que um).

“Na verdade, isto da “rede de profissionais” é uma treta. O site mais não é do que um repositório de propaganda “afro”, cheio de artigos de opinião e anúncios de “atividades” de reflexão que chegam, sempre, à conclusão de que o mundo europeu é demasiado branco e há que resolver esse “problema”. Mais um site radical e criptorracista para o pacote da extrema esquerda”.

É uma opinião, simplificarão os que nunca tiveram de quebrar a “máscara do silenciamento” e reivindicar o direito a serem vistos e ouvidos. Há mais de 500 anos que esse não é o caso dos negros.

“No âmbito do racismo a boca torna-se o órgão da opressão por excelência”

A máscara de flandres pode ter sido materialmente eliminada, mas o espírito que a produziu continua bem activo, na violência das reacções a qualquer iniciativa de mobilização negra, nos coros de deslegitimação de vozes negras.

“Tal máscara foi uma peça muito concreta, um instrumento real que se tornou parte do projeto colonial europeu por mais de trezentos anos. Ela era composta por um pedaço de metal colocado no interior da boca do sujeito Negro, instalado entre a língua e a mandíbula e fixado por detrás da cabeça por duas cordas, uma em torno do queixo e a outra em torno do nariz e da testa. Oficialmente, a máscara era usada pelos senhores brancos para evitar que africanos/as escravizados/ as comessem cana-de-açúcar ou cacau enquanto trabalhavam nas plantações, mas sua principal função era implementar um senso de mudez e de medo, visto que a boca era um lugar tanto de mudez quanto de tortura”, explica Grada Kilomba, na sua incontornável obra “Memórias da Plantação – Episódios de Racismo Quotidiano”.

Sublinhando que “no âmbito do racismo a boca torna-se o órgão da opressão por excelência”, a autora assinala que “ela representa o órgão que os(as) brancos(as) querem – e precisam – controlar e, consequentemente o órgão que, historicamente, tem sido severamente repreendido”.

“Neste sentido, a máscara representa o colonialismo como um todo. Ela simboliza políticas sádicas de conquista e dominação e seus regimes brutais de silenciamento dos(as) chamados(as) ‘Outros(as)’: Quem pode falar? O que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar?”.

As reflexões propostas por Grada ajudam a compreender alguns processos inconscientes que continuam a marcar as relações raciais.

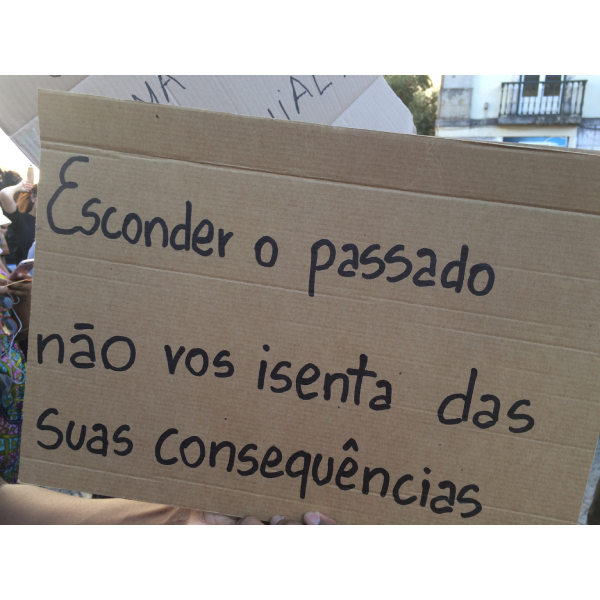

“Existe um medo apreensivo de que, se o(a) colonizado(a) falar, o(a) colonizador(a) terá que ouvir e seria forçado(a) a entrar em uma confrontação desconfortável com as verdades do ‘Outro’. Verdades que têm sido negadas, reprimidas e mantidas guardadas, como segredos. (…) Segredos como a escravidão. Segredos como o colonialismo. Segredos como o racismo”.

Segredos que devem ser revelados e reparados.

No Portugal dos pequeninos

“Um reconhecimento do passado contribui para um sentimento colectivo de reconhecimento de desumanidades do passado”, defende Walter Hawthorne, autor de “From Africa to Brazil: Culture, Identity, and an Atlantic Slave Trade 1600-1830”.

Em declarações à agência Lusa, em 2017, o especialista da Universidade de Michigan salientou o impacto da liderança política “para melhorar o conhecimento e compreensão” públicos sobre o passado escravocrata.

As declarações de Walter Hawthorne surgiram na sequência do desapontante posicionamento de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o papel de Portugal no tráfico negreiro, aquando de uma viagem à Ilha de Gorée, no Senegal.

Em vez de aproveitar a deslocação para se juntar-se aos estados e líderes mundiais que pediram perdão pela escravatura, o Presidente português optou por romancear a História.

“Quando nós abolimos a escravatura em Portugal, pela mão do Marquês de Pombal, em 1761 – e depois alargámos essa abolição mais tarde, no século XIX, demasiado tarde -, essa decisão do poder político português foi um reconhecimento da dignidade do homem, do respeito por um estatuto correspondente a essa dignidade”.

Nada de novo, portanto: o ‘humanismo e grandeza’ lusitanos sobrepõem-se a todas as atrocidades, evitando-se, uma vez mais, discutir a pequenez de tudo isto.

“Grandes pessoas pedem desculpas e tornam-se melhores pessoas. Grandes países cometeram atrocidades. Grandes países pedem desculpa. Quando os seus líderes tomam essa acção, elevam os seus países”, recordou Walter Hawthorne à Lusa, lembrando a importância de fecharmos as feridas do passado.

“Um pedido de desculpas ajudaria os 5.8 milhões de africanos tornados escravos e embarcados em navios com a bandeira de Portugal? Ajudaria aqueles que foram mortos em guerras causadas pelo tráfico de escravos? Por aqueles que sofreram há centenas de anos? Não, mas seria um passo em frente para melhorar a relação hoje em dia entre pessoas com cores diferentes”.

A sugestão continua, contudo, a ser ignorada, e a dívida histórica não pára de aumentar.

“As atrocidades dos meus antepassados devem ser reconhecidas e discutidas para que todos possamos curar. Claro que os líderes políticos são centrais para esta discussão. Devem liderar. Mas quando eles falham, devemos actuar sem eles”, propõe Walter.

Seja como for, seguimos em acção. Para nós é uma questão de vida.